내 그리스어 라틴어 실력은 형편없다.

그래도 조금씩 공부한다. 늦게 가나 빨리 가나 가기만 하면 되니까. 사람은 익숙해지는 동물이어서, 많이 하면 한 만큼 익숙해진다.

아직 고전어 수업을 들은 적은 한 번도 없다. 하지만 예전에 혼자 통기타를 배웠듯이, 혼자 원문을 검색해보고 이런 저런 교재를 사서 읽는다. 내가 기타를 칠 줄 알게 된 것도 아버지께서 대뜸 사오신 통기타 덕분이었으니까.

그래서 이제는 다른 언어를 봐도 낯설거나 두렵지 않다. 어느 나라 말을 봐도, 아 대강 이런 뜻을 갖고 있겠구나 싶다. 어린 시절 수능 영어 공부를 하면서도, ‘경선식’ 류의 말도 안 되는 연상법은 혐오했지만 ‘능률보카 어원편’은 매일 품에 끼고 살았다. 철학 공부가 반가웠던 이유도 아마 이런 추억 때문이었을 것이다. 개념의 뿌리를 찾아가면서 내 생각을 확장하는 경험만큼 즐거운 게 없기 때문이다.

하지만, 동학들과 수다를 떨다 보면 괜히 고전어 할줄 안다고 우쭐대는 것 같아서 부끄럽다. 뭐 고전어뿐이겠냐마는. 나는 책을 잘 읽지도 많이 읽지도 못한다. 읽을수록 느낀다. 나는 정말 아무것도 모른다! 고전어도 마찬가지. 이제야 격변화나 시제를 겨우겨우 따라간다. ‘이 단어가 여기 왜 있지?’ 당혹스러워하며 매일매일 헤맨다… @_@

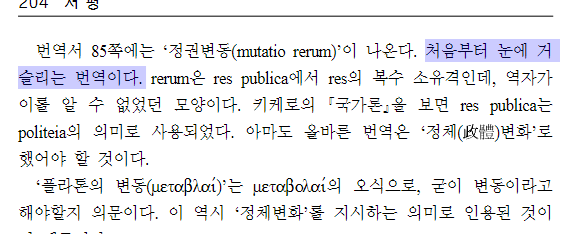

고전어를 공부하게 된 계기가 있다면, 지면에서 열띤 공방을 주고받던 선배들의 모습을 보게 된 사건을 꼽을 수 있겠다. 석사 시절 논문을 읽는데, 어떤 국내 번역서에 대한 서평이 눈에 들어왔다. 차분히 읽어내려가는데… 정말 ‘비오는날 먼지나게 패듯이’ 공격한다는 표현이 딱 맞겠다 싶었다. 그 광경을 보고 나는 아연실색하고 말았다. ‘아니 같이 학문공동체에 있는 동료에게 어떻게 이렇게 신랄한 비판을 할 수 있지?’

무서웠다. 서평의 저자는 역자에게 무슨 원수지간인가 싶을 정도로 신경을 긁고 무시했다. 그런데 그럴 만도 하다. 틀렸기 때문이다. 역자는 고전어의 기본을 틀리면서도, 역서를 냈다. 아는 체를 한 것이다. 번역 과정에서 원서를 성실하게 베끼기라도 했으면 나타나지 않았을 실수였다. 역자뿐 아니라 편집자도 연대책임을 져야 한다. 역자도 편집자도, 이 역서의 출간에 손톱만큼이라도 관여한 모두가 잘못했다.

나는 생각했다. 아, 이거구나. 학문은 실전이구나. 공부해야겠다. 내가 공부하려는 분야에 조금이라도 연관된 건 다 알아야 하는구나. 이건 일하면서도 마찬가지다. 보도자료를 쓰는데 사실관계가 애매하다? 그건 나가서는 안 될 보도자료다. 내 손을 탄 모든 자료에 관해서, 그 자료와 관련된 모든 정보에 관해서 나는 신처럼 다 알아야 한다. 적어도 신의 조수만큼이라도 되려고 해야 한다. 비판 받으면 사과하고 다시 공부해서 고쳐야 한다. 비판은 나를 없애려는 공격이 아니라, 무지의 경계를 명확히 밝히는 행위이기 때문이다. “너 여기까지만 알잖아! 이 밖은 모르잖아!”

그런 점에서 아리스토텔레스의 말은 옳다. 지혜를 사랑하는 사람이라면 친구보다 진리를 추구해야 한다. 서툴지만 『니코마코스 윤리학』 일부분을 번역해 주석과 함께 여기 옮겨본다.

τὸ δὲ καθόλου βέλτιον ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ διαπορῆσαι πῶς λέγεται, καίπερ προσάντους τῆς τοιαύτης ζητήσεως γινομένης διὰ τὸ φίλους ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφους ὄντας: ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν.

But perhaps it is desirable that we should examine the notion of a Universal Good, and review the difficulties that it involves, although such an inquiry goes against the grain because of our friendship for the authors of the Theory of Ideas. Still perhaps it would appear desirable, and indeed it would seem to be obligatory, especially for a philosopher, to sacrifice even one's closest personal ties in defense of the truth. Both are dear to us, yet 'tis our duty to prefer the truth.

그러나 그 보편적인 좋음(좋음의 이데아)을 어쩌면 똑같이 조사하고 탐문하자고 어떻게든 이야기된다*, 그렇게 탐구된 것이 친한 사람들이 이데아를 소개함으로 인해 생긴 것에 적대적인 것일지라도**. 그런데 그들은 생각할 것이다, 어쩌면 좋음이 그러하다면 진리를 구하기 위해 친근한 것을 배제해야 한다고, 특히 철학자에게 그러하다고: 둘 다 사랑할 만하지만 그러나 진리를 더 중시하는 게 경건하다고.***

* 영역본에서는 'it is desirable바랄 만하다'고 번역되어 있는데... 원문은 "어떻게든 이야기된다πῶς λέγεται"이다. 왜지?... 내가 아직 모르는 무언가가 있다.

** 여기는 거의 눈이 돌아갈 뻔했다. 속격 속격 속격... 어디서 어떻게 끊어 읽어야 하는 거지? @_@... καίπερ의 특별한 용법이 있는 건가? 이렇게 보면 영어 문법이 참 간명하다.

*** 콜론으로 문장이 쪼개진 게 아닌가?… 또다시 대격의 연속. 그리고 분명 내가 알기로 ὅσιον은 경건함인데, 이게 어떤 이유로 it’s our duty라고 번역되는지 궁금하다.

아리스토텔레스, 『니코마코스 윤리학』 1096a11-15.

그런데 이런 말도 있다. 예수의 가르침이다.

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· γὰρ ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. δὲ τί βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, δὲ τὴν ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

너희가 비판받지 않으려면 비판하지 말라. 그러나 너희가 비판한 비판 안에서 비판받을 것이고, 너희가 측량한 정도 안에서 너희가 측량될 것이다. 어떻게 너는 네 형제의 눈 속의 티끌을 보는가, 네 눈 속의 대들보는 알아차리지 못하면서?

마태복음 7장 1-3절.

역자를 신랄하게 비판하던 서평의 저자는, 아렌트가 στάσις의 의미를 부정확하게 쓴다며 이렇게 비판했다.

맞는 말이다. 사전만 보면 στάσις의 의미는 기둥, 건물, 평판, 자세 등등 정적인 의미를 지닌다. 그런데 아렌트는 이 단어에서 revolution이라는 혁명의 의미를 길어낸다. revolution은 회전이라는 의미도 갖는다. 멈춰있음과 돎은 함께 갈 수 없는 개념이다. 모순이다.

그런데 이 문제는 논의의 맥락을 무시한 전형적인 사례다. 문제의 서평이 출간된 같은 해 게재된 장미성 선생님의 논문에서 στάσις가 어떻게 동적 의미를 갖게 되는지 상세하게 설명된다.

근대 물리학 이후로 명백해진 접근법이지만, 모든 정지는 알짜힘이 0인 동적 상태다. 기하학에서 곡선이 먼저 정의되고 직선은 곡률 0의 아주 독특한 곡선으로 정의되는 것처럼, 물리학에서도 운동이 먼저고 정지는 다음이다. 이 생각은 고전 그리스 시기부터 철학판에서 통용됐다. 플라톤도, 아리스토텔레스도 모두 στάσις를 이렇게 썼다. 원문을 참고해 철학 서적을 조금만 주의깊게 탐독한 사람이면 알 수 있는 사실이었다. 서평의 저자만 빼고.

내가 살펴본 논문은 2015년에 출간된 것들이다. 9년 전 일이다. 다들 어떻게 공부를 더 했을지 모르고, 서평의 저자와 역자, 다른 논문의 저자에 비하면 나는 아는 게 거의 없다. 그러면 입을 다물어야 하는가? 그렇지는 않지. 누구든 말할 수 있다. 자기 말에 책임만 진다면.

자기 말에 책임진다는 것은 두 가지를 포함한다. (1) 모두에게 비판의 가능성을 열어둘 것, (2) 상대를 비판한 잣대 그대로 스스로의 말을 비판할 것. 이 두 가지는 말을 뱉기 전과 후 모두 적용된다. 결과는 부끄러움이다. 비판할 줄 아는 사람만 부끄러움을 느낀다. 부끄러움의 반대는 아름다움. 그것을 좋아하게 되는 것이다. 그러니까, 우리가 무엇이 아름답다 느끼는 것은 그것을 싫어할 수만 가지 이유를 이겨내는 것이다. 이 모든 과정을 우리는 반성이라 부른다.

어제 나는 또 동학들에게 잘난 체를 했다. 이 글로도 그랬다. 나는 정말 나를 모르겠다. 고전어도 철학도 잘 모르면서 읽으려고 한다. 어떤 때는 말하고 싶고, 어떤 때는 쥐구멍에라도 숨고 싶고. 부끄럽다.