물론 내 돈은 아니다. 하지만 내 돈 6억을 번 것만큼이나 두근거리는 마음으로 글을 쓴다.

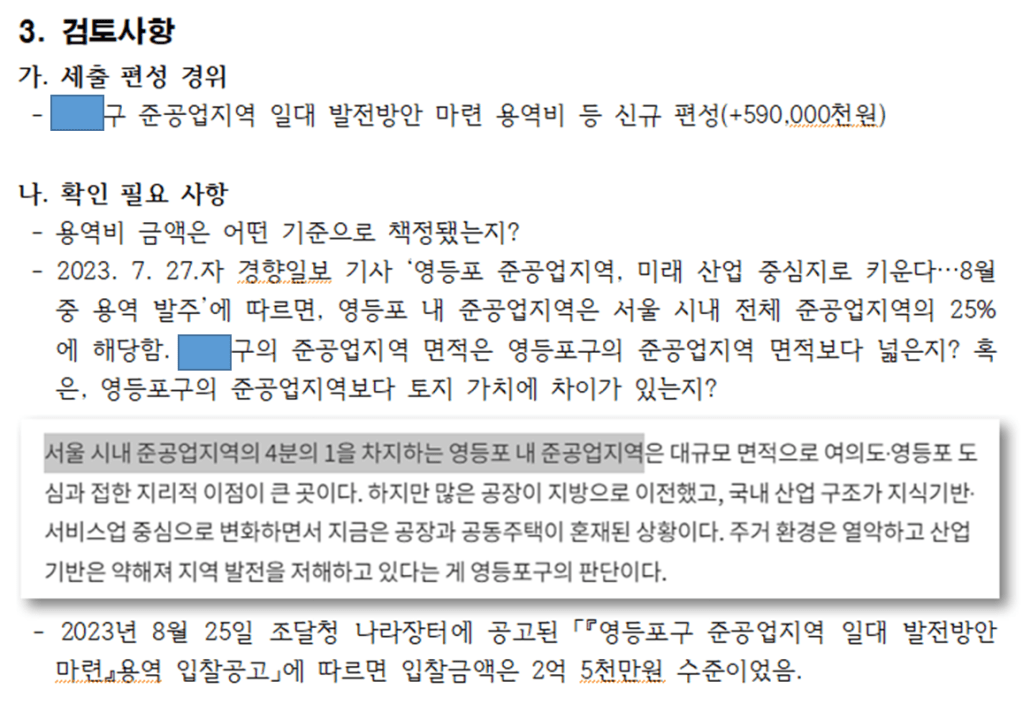

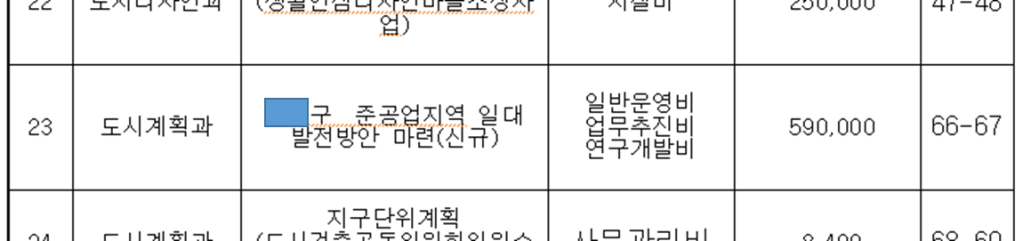

지난 11월 말부터 12월 중순까지 내가 다니는 회사에서 예산안을 심사하는 기간이었다. 예산안을 검토하면서, 내가 문제라고 생각하는 점은 모두 지적했다. 내가 작성한 질의서 중에는 읽힌 것도 있었고, 읽히지 않은 것도 있었다. 그런데 유독 한 질의서가 쟁점이 됐다. 준공업지역 발전방안 용역비에 관한 문제제기였다.

준공업지역은 서울시에서 대규모 재개발에 가장 적합한 지역이다. 싹 갈아엎고 다시 짓는 대한민국 특유의 개발방식이, 규제가 덜하고 대지가 넓은 준공업지역의 특성과 잘 어울리기 때문이다. 내 회사도 역시나, 이곳을 개발하기 위해 준비를 하던 차였다.

그런데 금액을 보니, 생각보다 지나쳤다. 불황이 찾아오면서, (중앙정부의 긴축재정 기조와 맞물려) 지방자치단체는 예산 기근에 빠졌다. 각종 예산이 삭감 광풍에 휩쓸렸다. 준공업지역 발전방안 용역비만 빼고. 6억 가까이 되는 돈이 용역비로 책정됐는데, 다른 곳은 어떤 수준인지 궁금했다. 아니나 다를까. 다른 곳의 세 배쯤 되는 수준이었다.

많이도 안 썼다. 딱 이 정도? 내 역할은 여기까지. 내가 쓴 질의서는 모든 위원이 읽을 수 있었다. 나는 다른 일을 하느라 이 질의서가 읽혔는지 별로 신경을 쓰지 못했다. 그런데 생각보다 흥미로운 주제였나 보다. 이 질의서를 두고 예산심사 자리에서 불꽃 튀는 논쟁이 벌어졌다. 예산심사위원들은 이 예산안이 과도하다 주장하고, 공무원들은 적당하다 주장했다. 어찌나 치열하게 논쟁하던지, 어떤 국장은 자리를 걸겠다고도 했다. 다음날 질의서를 급하게 준비하다가 어깨너머로 들린 고성에 회의장 생중계 화면을 유심히 지켜본 기억이 난다.

그리고 다시 일상의 늪으로 빠져들었다. 다른 일을 하느라 이 질의서의 문제의식이 현실화됐는지 아닌지 미처 확인하지 못했다. 그러다 문득, 오늘 팀장님께서 이런 말씀을 하셨다.

“재영 씨가 문제 지적한 예산 이번에 전액 다 삭감됐네요 ㅎㅎ, 영등포랑 다르다고 했던 그 연구용역.”

어라, 이렇게까지? 황송했다. 물론 내가 질의서를 작성하지 않았어도, 열의를 가진 위원이 지적했을 테다. 아무도 못 볼 문제를 나 혼자만 발견한 게 아니다. 누구라도 지적할 수 있었던 문제다. 그래도 내 노력이 없다고는 못 한다.

“오 대박!”

“박수~ 잘하셨슈 ㅎㅎㅎ”

내 돈도 아닌데, 6억을 번 것마냥 하루종일 뿌듯했다. 팀장님이 칭찬해주셔서만은 아니다.

모든 작가는 독자를 염두에 두고 글을 쓴다. 나도 그렇다. 그런데 내가 쓴 글을 읽다 보면 아무도 들어주지 않는 혼자만의 외침처럼 읽힐 때가 많다. 사람들 보라고 글을 써도 많이 읽히지 않는다. 그렇다고 아무나 읽을 만한 글을 쓰는 것도 아니다. 읽히고 싶으면서도 읽히고 싶지 않은 묘한 글을 쓰다가, 이렇게 내 글이 마법처럼 딱 현실로 나타날 때가 있다. 그러면 마치 피그말리온이 그랬듯이 내 글에 사랑을 느낀다. 나 잘 썼구나. 이거 숨 쉬고 있구나.

그래서 나는 이 일을 사랑한다. 이 일은 내 글이 살아 숨쉬게 한다. 나는 이 맛에 일한다.