간병은 누구에게나 고역이지만, 청년에게는 더욱 치명적이다. ‘영 케어러(young carer)’라 불리는 가족돌봄청년 이야기다.

한 사람이 아프면 온 가족이 흔들린다. 삶은 그 자체로 노동이어서, 매일 해야 하는 일을 해야만 한다. 아우게이아스의 마구간을 치우듯 자고 나면 초기화된다. 성취가 쌓여야 앞으로 나아가는데, 쌓이는 건 내일의 일뿐이다.

주경야독이라도 해야 미래가 있다. 그러나 청년의 삶에 간병이 끼어들면 일이든 공부든 하나는 포기해야 한다. 하루는 24시간이므로. 굶어 죽든 평생 병수발만 들다 죽든 양자택일의 상황에 몰리는 것이다.

작년 가을에는 아버지를 죽게 둔 아들이 감옥에 갔다. 어릴 때 도망간 엄마, 대소변을 받고 팔다리를 주물러 주어야 하는 아빠, 수도-가스-전기가 모두 끊긴 집, 수천 만 원 대 병원 빚은 무경력 22세의 아들에게서 모든 의지를 앗아갔다. 아들의 무기력에는 간병 살인이라는 이름이 붙었다.

정치인 입에 청년이 오르내린지는 꽤 되었다. 듣다 보면, 젊음을 이유로 맡겨둔 돈 받아가듯 할 때가 있다. 이런 질문들이 떠오른다. 미래는 언제나 과거보다 귀한가? 전통과 관습은 모두 다 구태인가? 정말로 청년은 기득권에게서 기회를 빼앗겼나? 젊음은 그 자체로 특권인가?

무엇보다, 공정을 부르짖는 당신은 생존이 급한 동료 청년을 대표하는가?

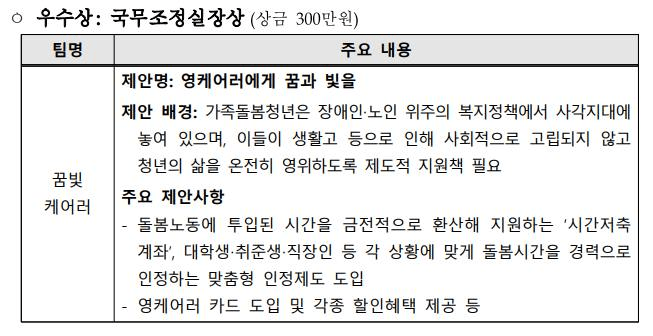

지난 6월, 국무총리 주재로 청년 정책 공모전이 열렸다고 한다. 우수상은 가족돌봄청년을 지원하자는 제안에 돌아갔다. 방향이 정해졌으니 각자의 자리에서 실천해야 한다. 무너진 하늘에 빛이 들기를 바란다.

일하다가 발견했다. 기억을 위해 공유해 둔다.