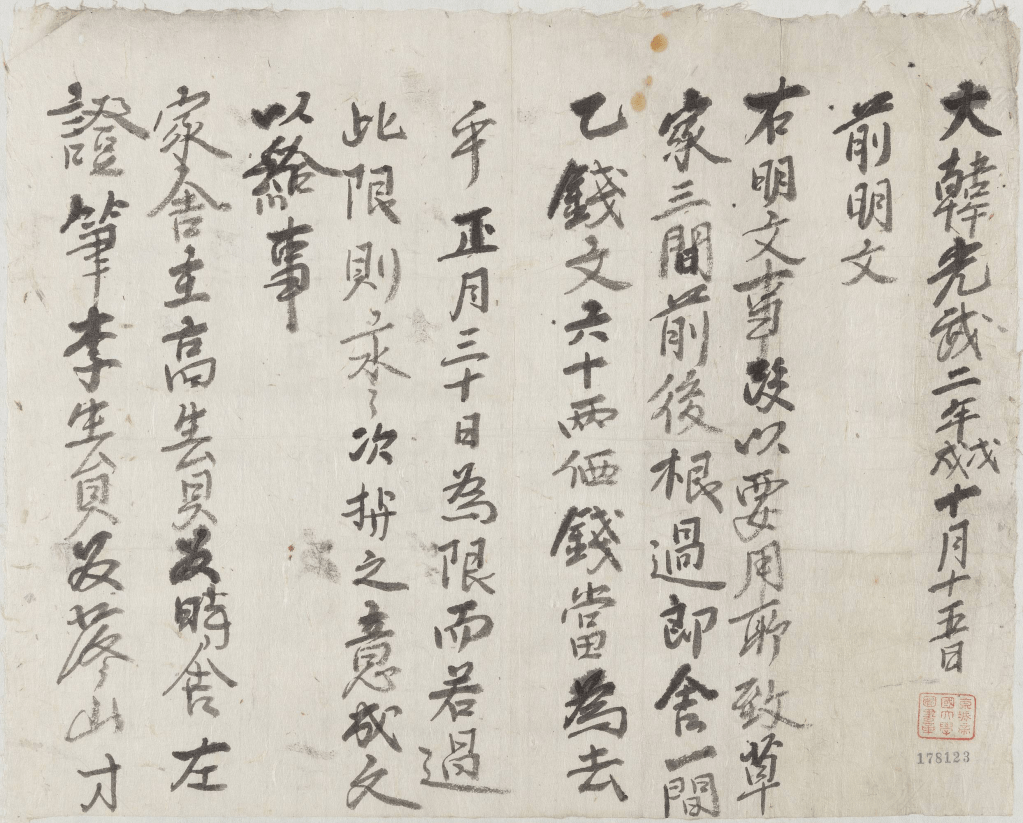

이 문서는 1898년 조선시대에 시사(時舍)라는 인물이 체결한 전세계약서이다. 문서에는 시사가 초가집 세 칸과 딸린 마당, 사랑채 한 칸을 내어주고 60냥을 빌린 내용이 담겼다. 다음은 내가 어설픈 실력으로 조선 말기의 한문 문서를 번역한 결과다.

大韓光武 二年 戊戌 十月十五日 대한광무 2년 무술 10월 15일 前 明文 (당사자) 앞 증명서 右 明文 事段 다음 증명하는 일이란 以要用所致 草家三間 前後 根過 郞舍一間乙 필요가 있으므로 초가집 세 칸 앞뒤의 건과 사랑 한 칸을 錢文六十兩價 錢當爲去乎 正月三十日 爲限 而 돈 60냥 값에 전당 하거니와 1월 30일을 기한으로 하는데 若過此限則 永永 次持之意 成文 만약 이 기한을 지나친즉 영영 차지할 뜻으로 이 글을 씀 以給事 급사(토지공무원)로 하여금 家舍 主 高 生員 奴 時舍 집 주인 고 생원의 노비 시사 左 證筆 李生員 奴 落山 村寸 이와 같이 증명함 이 생원의 노비 낙산 끝//

전세의 원형은 조선시대의 전당(典當)이다. 지금은 지하경제로 숨어든 듯한 전당포(典當鋪)의 어원이다. 뜻으로만 보면 ‘법으로 마땅히…’로 읽히는데, 현대 금융상품의 담보대출에 해당한다. 전당포의 전형적인 이미지에서도 알 수 있듯이, 전당 즉 담보대출은 담보물을 매개로 저당권을 주고 현금을 가져오는 거래다. 시계, 안경, 금이빨, 교환가치를 가지는 물건은 다 전당의 대상이다. 그중에서 특히 집을 대상으로 한 전당을 17세기 조선에서는 가사전당이라 불렀다. 주택담보대출을 특별하게 부르는 것과 비슷하다. 물론 당시에는 주택임대차보호법이나 금융감독원 같은 안전장치가 없었을 터이니, 영악한 누군가 이용하면 부당이득으로 축재하기에 충분했을 것이다.

이후 ‘전세(傳貰)’는 주거를 목적으로 한 가사전당의 한 양태를 가리키는 용어로 자리잡았다. 전당은 집주인이 부자에게 집을 담보로 돈을 빌리는 일이었다. 빌린 돈을 갚지 못하면 집을 빼앗긴다. 주택담보대출을 내준 은행이 담보주택을 경매로 넘기듯이 말이다. 그런데 전세는 무주택자가 (대체로 부자일) 집주인에게 매매가보다 낮은 전세금을 빌려주고 그 안에 들어가 사는 일이다. 전세금을 돌려받지 못하면 소송을 걸어야만 한다. 그마저도 후순위 채권으로 밀리고, 집값이 떨어져버리면 영영 전세금을 돌려받지 못한다. 요컨대, 전처럼 ‘이 때까지 안 갚으면 네 집은 내가 갖는다’는 식의 터프한 계약이 불가능하다는 것이다. (물론 그런 계약에 응할 집주인도 없지만. 응~ 너 말고도 살 사람 많아~) 전세가 가사전당에서 분리되는 묘한 지점을 지켜보는 건 꽤나 흥미로운 작업니다.

이렇게 전당과 전세는 묘한 관계에 있다. 더군다나 전세가 등장하고 나서도 전당은 사라지지 않아 둘 사이에는 모종의 긴장관계가 형성됐다. 바로, 집주인이 전세를 주고 전당을 잡는 일 때문이었다. 하지만 조선시대에 그런 일은 불가능했다. 세입자는 언제나 대항력을 보장받고 싶어하기에 전세 사실이 문서화되어 관청에 제출되는 문화가 자리잡았는데, 관청이 전셋집에 전당 놓기를 허가하지 않았기 때문이다. 전당과 전세가 중첩되어 애꿎은 세입자가 피해를 보는 사례는 주로 관청에 전세를 보고하지 않은 경우였다. (문준영 (2013, 「구한국기의 임대차 분쟁과 전세 관습」, 『법사학연구』 제48권, 133-216쪽) 물론 이런 사례는 현대 한국사회에서도 ‘확정일자’가 중요한 이유에 해당한다.

더욱 흥미로운 점은 전세 제도가 우리나라 고유의 제도가 아니라는 점이다. 물론 우리나라의 전통 안에서 고유하게 발달한 것이기는 하지만, 이와 유사한 사례를 동서고금을 막론한 법체계에서도 얼마든지 찾을 수 있다는 것이다. 학계에서는 이런 제도를 안티크레시스(antichresis)라 한다. 크레시스(χρῆσις)는 그리스어로 ‘사용’을 말하는데, 사용에 대하여(ἀντί) 돈을 주고받는 거래라는 점에 착안한 용어인 듯하다. 그 기원은 기원전 15세기, 그러니까 지금으로부터 약 3500년 전의 메소포타미아로 거슬러 올라간다. 한 점토판이 발견됐는데, 아버지가 아들을 상대방에게 일꾼으로 일정 기간 빌려주고, 그 대가로 보리를 빌린 뒤에, 정한 기간이 지나면 다시 같은 양의 목적물을 맞바꾸는 내용이 점토판 안에 담겼기 때문이다.

2015년 연구에 따르면, 볼리비아에서도 우리의 전세만큼 비슷한 거래가 활발하다고 한다. 볼리비아에서 안티크레시스는 스페인어 안티크레티코라 불린다. (김진유(2015), 「전세의 역사와 한국과 볼리비아의 전세제도 비교분석」, 『국토연구』 제85권, 41-53쪽) 그러나 7년이 지났음에도, 우리나라 언론은 이 사실을 모르는 듯하다. 기사를 쓰면서 열 몇 장짜리 논문 한 편도 참고하지 않는, 그 수준이 참으로 개탄스럽다.

볼리비아의 안티크레티코는 꽤나 안정적이다. 등록비가 전세금의 0.4%이고, 전세금을 안 돌려주면 주로 경매에 넘기지만, 때로는 소유권을 가져올 수도 있다고 한다. 참고로, 볼리비아의 매매가 대비 전세금 비율은 약 25~40% 선이라 한다. 전세금을 돌려주지 않는 집주인은 신뢰를 어긴 죄로 절반 넘는 자산을 잃는 벌을 받게 되는 것이다. 20세기 초 조선 말의 전세시장에서 그 비율은 평균 50~80% 선이었다고 한다. 물론 당시에도 전세금 반환 소송이 벌어지면 집을 팔아 전세금을 돌려주곤 했다. 그러나 집주인이 세입자에게 집을 넘기는 경우도 심심치 않게 있었던 듯하다.

이렇게 보면, 여차하면 역전세가 나 임차인이 전세금을 떼이는데도, 오랜 전세금 반환 청구 소송 절차와 민사집행, 그 기간의 주거불안정으로 인해 고통받아야만 하는 요즘의 우리 주택시장은 변덕스럽고 위험하기까지 하다. 이런 현상은 일제 침탈기, 일본자본의 진입을 돕는 각종 규칙이 제정되면서, 전당권에 최우선변제권이 보장되어 전세권보다 선순위채권으로 형성된 탓이다. 바로 이 순간을 기점으로, 전당은 우선변제권이 인정된 담보대출인 저당(抵當)이 된다. 저당의 뜻은 ‘배척하며 마땅한…’으로서 그 우선성을 담지하는 권리다.

여담. 근대 개화기 일본의 민법은 임차권을 물권이 아니라 채권으로 봤다. 이로 인해 임차인의 권한은 임대인에게 상당 부분 종속됐다. 이 체계는 프랑스 민법전에 기여한 보아소나드가 당대 일본 법률가들의 의견을 수렴해 구축했는데, 당대 일본인들은 임대인과 임차인 사이에 주종관계가 중요하다 보았기 때문이다. 어쨌거나 그 시절에 해외초빙교수라니, 여러모로 메이지 유신은 혁명인 듯하다. 추가로, 프랑스에서도 안티크레시스는 앙띠끄레즈(antichrèse)로 불린다. (권재문 (2014), 「전세권의 법적 성질」, 『법사학연구』 제49권, 45-84쪽)

그래서 내가 갑자기 왜 이 글을 썼느냐? 요새 전셋집을 구하고 있기 때문이다. 금리가 높아 매매가는 박살이 났고, 들어갈 만한 빌라는 죄 역전세가 났다. 참 골치가 아픈데, 이렇게라도 안 풀면 잠이 안 올 것 같아 논문 세 편을 읽었다. 다시 집 보러 가야지. 촌촌.