이전 글 “표류하는 말, 난파된 정치 ② | 표류하는 언어에는 돛이 없다” 읽기

이 글은 얼룩소에 게시되었습니다. 글 읽으러 가기

듣기는 말하기보다 공정한가

말하기는 대표적인 선택 행위입니다. 우리 마음속에는 사전과 같은 랑그가 있습니다. 말문을 열 때, 우리는 랑그에서 적절한 단어들을 선택해 내뱉습니다. 물론 첫 머리만 고르고 나머지는 습관처럼 연상해내지만요. 말하기의 모든 과정이 완전히 선택적인 것은 아니지만, 선택이 말하기에서 매우 중요한 역할을 한다는 것은 분명합니다. 내뱉을 단어를 선택했다는 건, 그 외의 나머지 말들을 입에 올리지 않겠다고 선택한 것과 같으니까요. 인간은 한번에 두 가지 말을 할 수는 없습니다.

듣기는 어떨까요? 듣기에는 두 가지가 있습니다. 흘려듣기(hearing)과 경청(listening)입니다. 우리는 언제나 수많은 소음에 둘러싸여 있습니다. 그 모든 소리를 우리는 실제로 듣는다 할 수 있습니다. 흘려듣기는 음파가 고막을 때렸다는 사실만으로도 성립하기 때문입니다. 반면, 경청은 소리와 잡소리를, 말과 헛소리을 구분합니다. 흘려듣기는 아무런 선택도 수반하지 않지만, 경청은 적극적인 선택작용이 전제되어야만 가능한 행위라는 것입니다.

특히, 우리는 말할 수 없는 사람이 경청하는 데 애를 먹는다는 사실을 아주 잘 압니다. 외국어가 대표적입니다. 외국어를 전혀 모르는 사람에게 외국사람이 하는 말은 소음과 다를 바 없습니다. 외국어를 내뱉을 줄 모르는 사람은 들을 줄도 모릅니다. 우리말도 마찬가지입니다. 수준 높은 언어는 지적인 언어습관을 가진 사람만 알아들을 수 있습니다. 아무리 세련된 단어와 정치한 구조, 풍부한 인용과 은밀히 녹인 코드로 상대에게 말을 걸어도, 듣는 사람이 말을 단지 생활을 영위하는 도구 중의 하나로만 여긴다면, 그 말은 헛소리에 가깝게 들릴 겁니다. 경청은 흘려들은 음파를 내 의식 안에 의미를 가진 말로 재구성하는 과정입니다. 그 해독과정은 누구도 대신할 수 없고, 오직 홀로 진행하는 고독한 과정입니다. 경청으로 재구성한 말은 상대방이 그렇게 말했으리라 믿는 나의 믿음입니다.

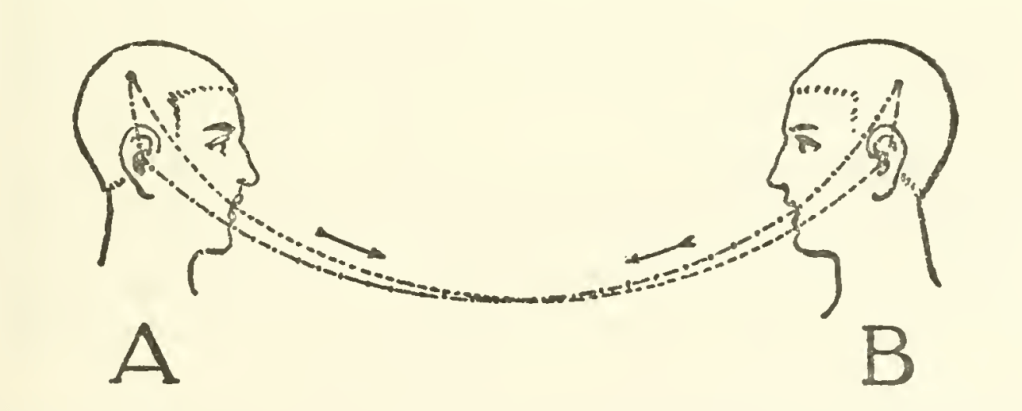

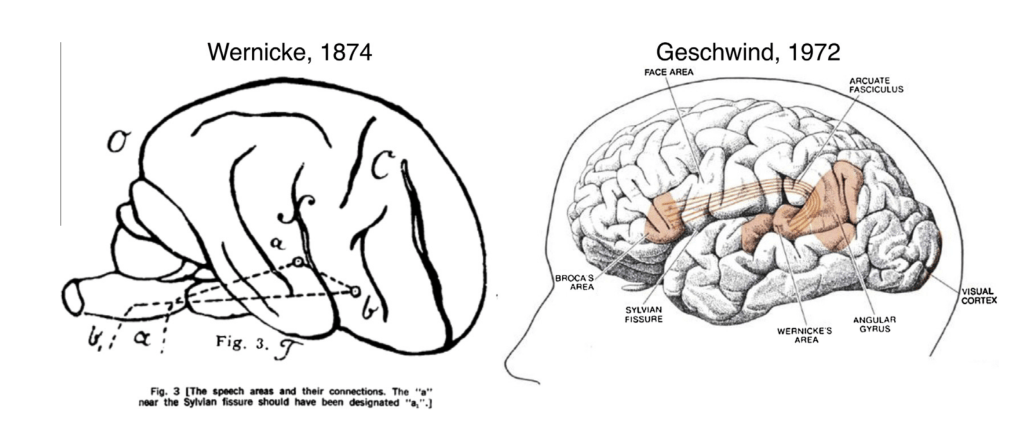

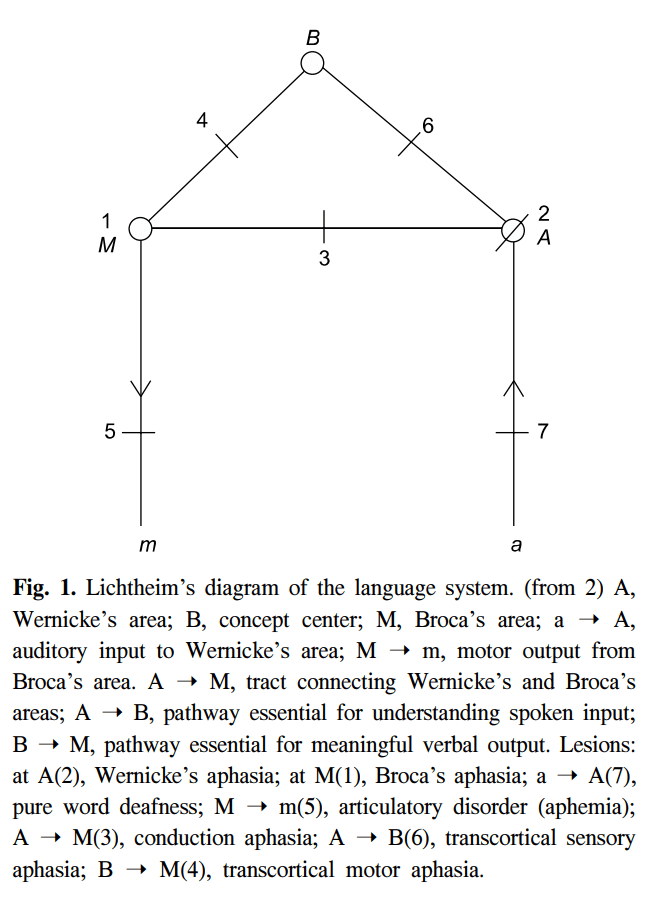

‘언어는 말하기와 듣기의 연합으로 구성된다.’ 이 생각은 현대의 뇌과학도 동의하는 생각입니다. 1861년 파울 브로카(Paul Broca)가 뇌의 한 부분을 언어활동을 담당하는 영역으로 지목한 이후로 언어에 대한 신경해부학적 접근이 시작됐습니다. 이러한 접근방식은 이후 1874년 칼 베르니케(Carl Wernicke)가 또 다른 영역을 언어 이해를 담당하는 영역으로 지목하고, ‘브로카 영역’을 언어 운동의 영역으로 해석함으로써 널리 알려졌습니다. ‘브로카 영역’을 다쳐 발성기관을 움직이지 못하는 것도 실어증의 한 종류이지만, ‘베르니케 영역’이 손상돼 스스로 하는 말을 이해하지 못하는 것도 실어증으로 보아야 한다는 것입니다. 이후 루트비히 리히트하임(Lutwig Lichtheim)이 제3의 영역을 제시하고 각각의 연결관계가 단절되는 경우 실어증이 발생한다고 주장한 이후로 실어증의 여러 가지 양상이 정식화됐습니다. 물론 현대에는 각각의 영역을 규정하는 해부학적 기준이 모호하다는 이유로 비판받고 있지만, 이렇게 고전적인 뇌과학적 도식이 아주 말이 안 되는 소리는 아니라는 점에 모두가 동의하고 있습니다. 말하기와 듣기가 아주 밀접하게 상호작용한다는 사실은 너무나 명백하기 때문입니다. 말하기는, 단지 발성기관을 움직이는 운동이 아니라 스스로 말한 것을 실시간으로 이해하며 계속해서 교정해나가는 과정입니다. 이와 동시에 듣기도 누군가 말한 것을 계속해서 재구성하는 과정입니다.

뇌과학뿐만이 아닙니다. 프랑스의 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)은 1896년 발표한 『물질과 기억』이라는 책에서 “정신적인 귀”라는 표현을 사용합니다. 우리가 물질적인 귀를 갖고 있다고 다 들을 수 있는 건 아닙니다. 마치 어떤 소리에 기타 줄이 공명하듯이, 감각에 정신이 공명해야 우리는 그 소리를 알아들을 수 있다는 게 베르그송의 생각이었습니다. 그런 관점으로 본다면, 지각이라는 작용은 겉에서 받아들인 사물을 그대로 정신에 투사하는 과정이 아닐 겁니다. 우리의 정신이 기억에 근거하여 특정한 소리에 귀를 기울이고, 그 외의 소리를 무시할 때 우리의 지각은 완성됩니다. 인간에게 흘려듣기와는 전혀 다른 경청이라는 행위가 가능한 이유도 여기 있지 않을까요?

결국 인간은 이중의 말하기를 하며 사는 것입니다. 하나는 우리가 통상적으로 지칭하는 말하기, 즉 내가 생각한 것을 남에게 말하기입니다. 다른 하나는 경청, 다시 말해 남이 말했다고 믿는 바를 내가 나 자신에게 말하기입니다. 경청도 말하기에 해당하므로 파롤 안에 놓입니다. 랑그 속의 인간은 언제나 파롤로 언어를 실현하니까요. 송신자의 음성을 들은 수신자가 의미를 해독하는 과정 역시, 음성을 내뱉는 것만큼 독특한 파롤입니다. 그 과정에서, 언어는 계속해서 ‘며리계’와 ‘미리견’ 사이를 표류합니다. 인간은 마이크처럼 단지 듣기만 하는 기계가 아닙니다. 인간은, 고막을 두드리는 음파가 뇌에 곧바로 새겨지는 기계처럼 듣지 않는다는 겁니다. 듣는 행위는 스스로에게 말하는 행위입니다.

이렇게 본다면 신과 같이 중립적이고 공명정대한 듣기는 불가능한 일입니다. 말하기에 발화자의 의도가 포함된 정도로, 듣기에도 청취자의 의도가 포함되어 있을 겁니다. ‘바이든’과 ‘날리면’ 중에 윤석열 대통령이 무엇을 말했느냐는 이미 중요한 문제가 아닌 것입니다. 중요한 것은 듣고 싶은 것을 말하는 마음입니다.

표류자들이 사는 세상

1653년, 대만에서 일본 나가사키로 항해하던 네덜란드 배 스뻬르베르(Sperwer) 호는 풍랑을 만나 난파했습니다. 그 배에는 헨드릭 하멜(Hendrick Hamel)이라는 사람이 타고 있었습니다. 낯선 땅에 떨어진 하멜과 동료 선원들은 정신없이 생존자를 찾고 떠밀려온 표류물에서 유용한 물건들을 모았으며 피난처를 마련했습니다. 몇몇 원주민이 그들을 발견하기는 했으나 구조 신호를 보내도 원주민들은 도망갔습니다. 결국 선원 중 한 명이 원주민들을 총으로 위협해 생존에 꼭 필요한 불을 얻었습니다.

다음 날 정오 무렵 천 명은 넘어 보이는 군인들이 텐트 주위로 들이닥쳤습니다. 군인들은 선원 중 몇 명을 데려가 쇠사슬로 묶었습니다. 나머지 선원들과 하멜에게는 무릎을 꿇게 했습니다. 이때 하멜은 꼼짝없이 죽는구나 생각했다고 적었습니다. 원주민의 지휘관은 그들에게 몇 가지 질문을 했으나 하멜과 동료들은 알아들을 수 없었다고 합니다. 하멜과 동료들은 일본에 있는 나가사키에 가고 싶다고 전하기 위해 최선을 다해 손짓 발짓을 했습니다. 그러나 하멜이 보기에는 서로 전혀 의사소통이 되지 않았던 듯합니다. 포도주로 지휘관의 마음을 사기 전까지 하멜과 동료들은 아마 절망스러웠을 것 같습니다.

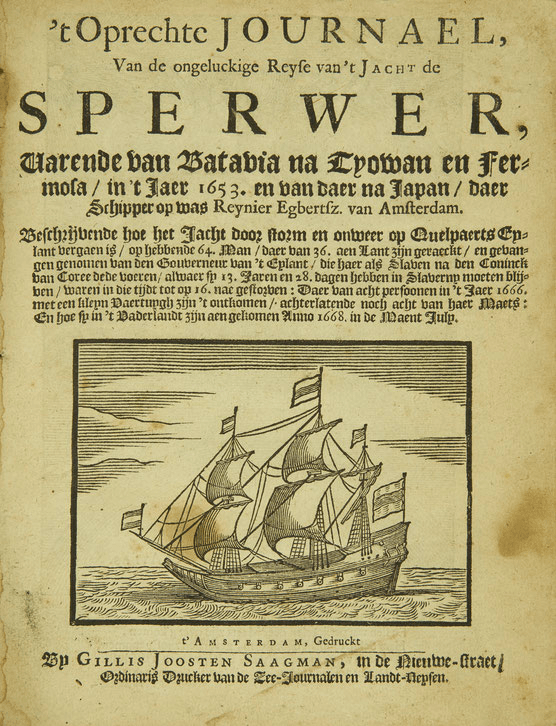

이 이야기는 제주 남쪽 대정(大靜)이라는 마을에서 일어난 실제 사건이었습니다. 예상하셨겠지만, 헨드릭 하멜은 우리가 잘 아는 하멜 표류기의 그 하멜이고요. 이 사건이 유럽에 알려진 건 하멜의 직업 덕분이었습니다. 하멜은 네덜란드 동인도회사에서 서기로 일했거든요. 하멜이 이 사건을 기록으로 남긴 이유에는 당연히 진실을 기록으로 남겨 알리기 위함이었겠지만, 조선에 억류되었던 13년 동안의 월급을 동인도회사에 청구하기 위함도 아주 큰 지분을 차지했습니다. 그 결과가 바로 1668년에 출간된 『스뻬르베르 호의 불운한 항해 일지(Journal van de Ongeluckige Voyagie van ‘t Jacht de Sperwer)』였습니다. 유럽 사회에서는 이 이야기가 선풍적인 인기를 끌어 몇 년도 안 되어 여러 언어로 번역됐다 합니다. 그런데 이 이야기가 유럽에서만 기록된 건 아닙니다.

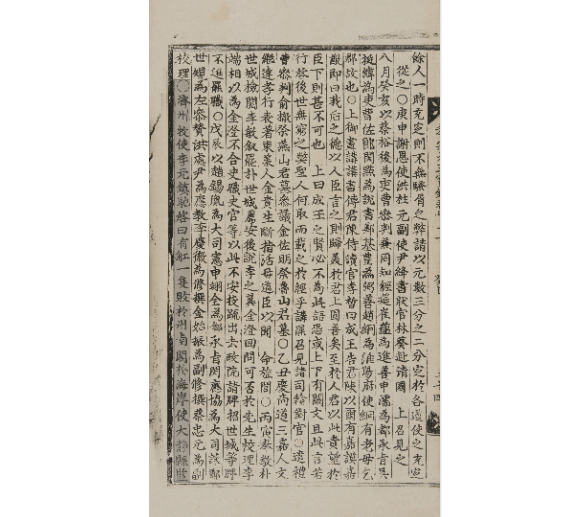

조선왕조실록에 따르면 하멜과 최초로 소통한 지휘관은 대정현감 권극중(權克中)이었습니다. 권극중의 보고를 받고 제주목사 이원진(李元鎭)은 조정에 급히 서신을 보냈습니다. 그런데 그 서신에 따르면 권극중은 하멜 일행과 나름대로 의사소통에 성공한 듯 보입니다. 하멜 일행이 ‘낭가삭기(郞可朔其)’, 즉 나가사키에 가려 했다고 정확히 기록했기 때문입니다. 권극중은 일본어 통역관을 데려갔는데, 다행히 하멜 일행 중에 일본어를 할 줄 아는 사람이 있었던 덕분에 릴레이 통역으로 조선인과 네덜란드인이 의사소통을 할 수 있었습니다.

그러면 하멜이 거짓말을 했다고 보아야 할까요? 분명 하멜은 권극중과 의사소통에 실패했다고 적었는데 조선왕조실록은 정반대로 적었으니까요. 아니면, 하멜의 기록이 13년 전의 기억을 더듬어 작성한 것이라 조선왕조실록보다 열등하다고 보아야 할까요? 더군다나 하멜은 밀린 임금을 돌려받기 위해 기록을 남겼습니다. 자신이 조선 땅에서 얼마나 고생했는지 알려야 동정을 구할 수 있었기 때문에 과장된 표현이라 봐야 할까요?

이 문제는 정확히 반대로도 생각해볼 수 있습니다. 조선왕조실록에는 권극중과 하멜 일행이 나눈 대화가 꽤나 자세하게 기록되어 있는데요. 난파선에서 살아남은 사람들이라기엔 너무나 많은 정보들을 알고 있는 듯이 기록됐기 때문입니다. 권극중이 하멜 일행에게 크리스천을 의미하는 ‘길리시단(吉利是段)’이냐 묻자 그들이 ‘야야(耶耶)’ 하고 대답했다 적혀 있습니다. 여기가 어딘지 아느냐 묻자 아마 하멜 일행이 ‘꼬레아(Korea)’라 대답했던 듯합니다. 실록에는 ‘고려(高麗)’라 써있거든요. 이 섬이 어딘지 아느냐 묻자 ‘오질도(吾叱島)’라 대답했나 봅니다. 그런데 이상하지 않나요? 하멜의 기록에 따르면 권극중과의 대화가 끝나고 저녁이 되어서야 선원들은 위도를 측정해 조난지가 ‘껠빠에르츠(제주도)’라는 사실을 알게 됩니다. 오질도가 제주도를 의미하는지는 분명치 않지만, 권길중과 선원들이 이렇게 자세한 이야기를 나눴는지는 의문스럽습니다.

게다가 하멜 역시 기록 전문가인 서기였습니다. 13년 동안 부지런히 기록을 남겼기 때문에 ‘하멜 표류기’도 세상에 나올 수 있었던 것이고요. 하멜의 기록에는 조선왕조실록이 적지 않은 것들이 기록되어 있습니다. 조선의 관리들이 빼앗아간 물건들, 학대에 가까운 조선의 외국인 정책, 외국인만큼 차별받은 하층민과 소수자들이 바로 그것들입니다. 조선왕조실록에 왕이 어떻게 살았는지, 어떤 학문을 공부했는지는 상세히 기록되었지만 백성이 어떻게 사는지는 찾아보기가 쉽지 않습니다. 풍속과 제도, 생활상에 대해서는 하멜의 기록이 좀 더 자세합니다.

자, 이제 우리는 누구를 믿어야 할까요? 누가 진실을 말하는가. 어쩌면 이 질문은 세상에서 가장 무의미한 질문일 수도 있습니다. 세상의 모든 일은 누군가의 손을 통해서만 기록되니까요. 인간이라면 누구라도, 그의 손을 거친 이상 그가 남긴 기록에는 그의 관점이 녹아들기 마련입니다. 기록뿐만 아니라 말과 몸짓도 마찬가지입니다. 모든 행위는 행위자의 관점과 불가분의 관계입니다. 말하기도, 듣기도, 읽기도, 쓰기도 모두 그렇습니다.